リスクマネジメント

当社グループは、「リスクマネジメント方針」及び「リスクマネジメント規定」に基づき、代表取締役社長をグループのリスクマネジメントに関する最高責任者と定め、リスクマネジメント活動を推進しております。

リスクマネジメント基本方針

当社グループは、「『私たちだからできる』と誇れる仕事を通して世の中になくてはならない存在として全てのステークホルダーとともに成長し続けます」をビジョン(目指す姿・ありたい姿)として掲げております。当社グループにおけるリスクマネジメントは、当社グループが目指す姿・ありたい姿を実現するうえで影響を及ぼし得るリスクを適時・適切に特定・分析・評価し、リスク対応計画の策定・実行及びモニタリング・レビューを通じて負のリスク顕在化の頻度及び影響度を極小化することを基本方針とし、以下に掲げる基本目的及び行動指針に基づきリスクマネジメントシステムの有効性を維持・向上させてまいります。

リスクマネジメント基本目的

- 企業価値の向上

- 安定的な事業継続

- 全てのステークホルダーとの信頼関係の維持・向上

リスクマネジメント行動指針

- 事業計画と一体性のあるリスクマネジメント体制を整備し、グループ全体で適切なリスクテイク及び的確なリスクコントロールを支える環境を整える。

- 役職員に対する啓発、教育・訓練を通じてリスク感性を高め、グループ全体で健全なリスクカルチャーを醸成する。

- 適切なリスクアセスメントを実施し、重点的に取組むリスクを特定する。

- 当社グループにおける全てのリスクについて主管部門を選定したうえでリスク対応計画を策定し、PDCAサイクルマネジメントを実施する。

- リスクマネジメントシステムの有効性について定期的に確認・点検し、維持・向上につなげる。

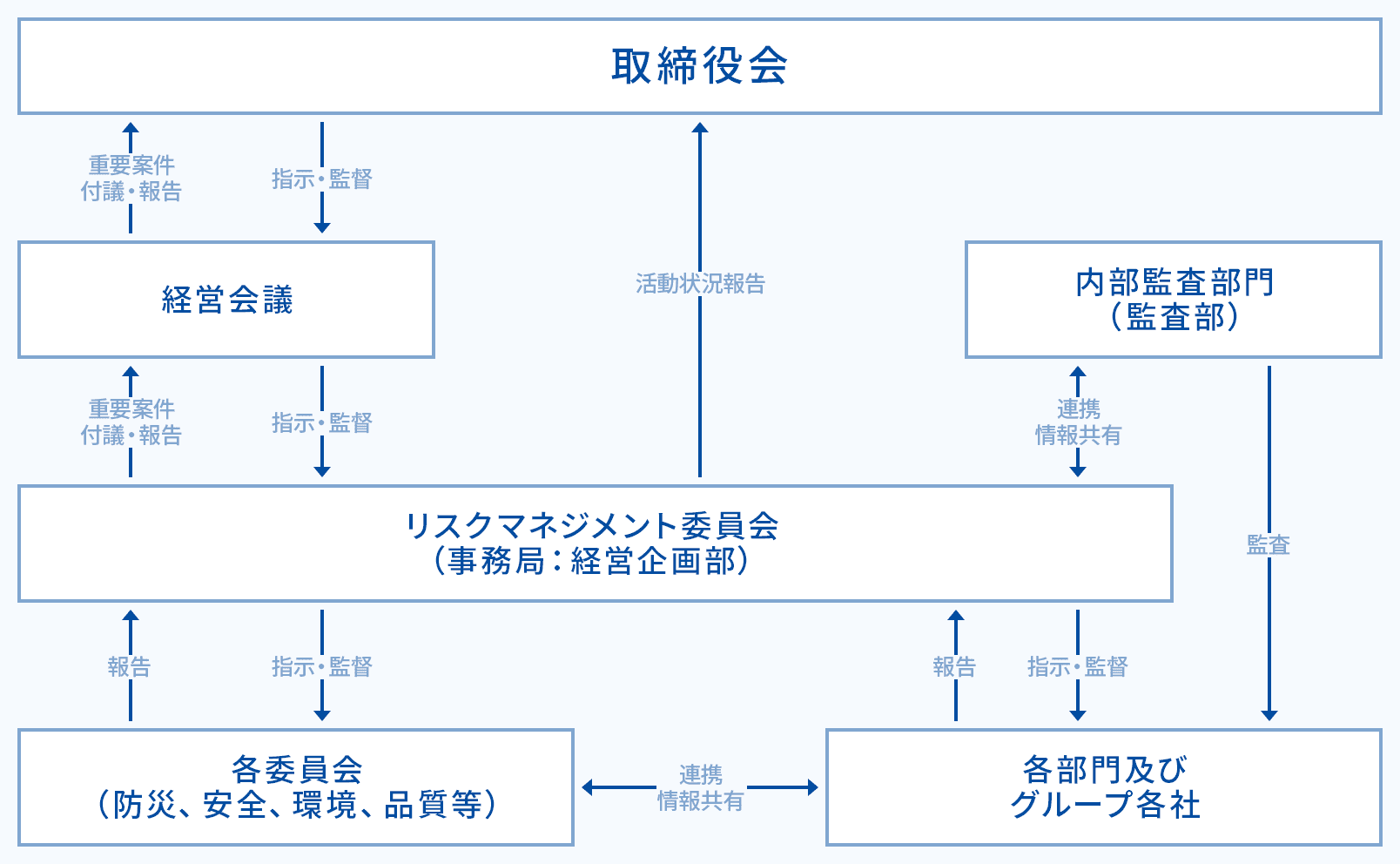

リスクマネジメント体制図

リスクマネジメント委員会

当社グループは、全社的なリスクマネジメント体制の強化のため、2024年8月よりリスクマネジメント委員会を設置しております。同委員会は原則1回/四半期に開催され、代表取締役を委員長とし、(経営会議の決議により選任、24年度は代表取締役社長)常務以上の執行役員にて構成されております。

リスクマネジメント委員会の役割/機能

- 当社グループにおけるリスクの特定・分析・評価

- グループ重点取組リスク及び重点取組リスクの選定

- 当社グループにおけるリスクマネジメントに係る方針、施策及び年度計画等の策定

- 当社各部門及び関係会社におけるリスクマネジメント活動のレビュー及びフィードバック

- 当社各部門及び関係会社に対する報告要請、指示、指導等の必要な措置

- リスク又はリスクマネジメントの動向等に関する情報収集、調査

- 当社各部門及び関係会社からのリスクマネジメント関連の相談対応及びリスク関連情報の受付

- 経営会議及び取締役会に対する当社グループにおけるリスクマネジメント活動の報告

- その他、グループリスクマネジメント体制の維持・改善に資する施策の立案

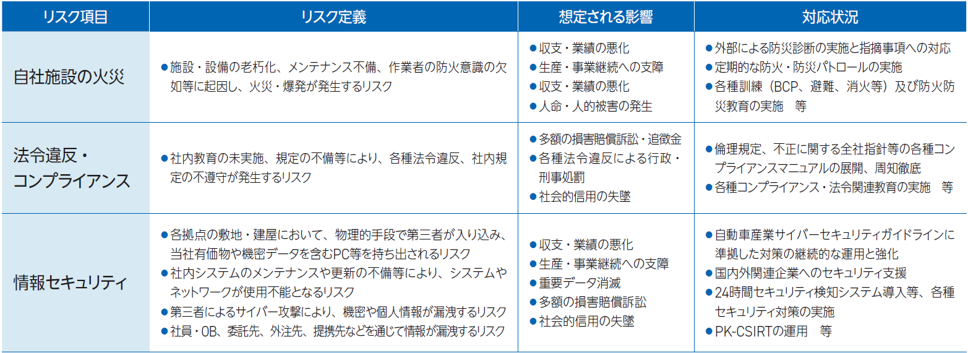

なお、当社グループは、リスクの影響度に応じて以下の3類型に分類し、それぞれ対策を行っております。

①グループ重点取組リスク

当社グループの企業理念の実現に大きな影響を及ぼす可能性のあるリスクのうち、グループ横断で重点的に取組むリスクとして、リスクマネジメント委員会が選定し、経営会議で承認されたものをいう。

②重点取組リスク

当社又は関係会社の企業理念の実現に大きな影響を及ぼす可能性のあるリスク(グループ重点取組リスクを除く。)のうち、会社単位で重点的に取組むリスクとして、リスクマネジメント委員会が選定するものをいう。

③一般リスク

上記①又は②のリスクに該当せず、当社又は関係会社の主管部門で対応するリスクをいう。

リスクマネジメントプロセス

リスクの特定

毎年1回、リスクマネジメント委員会事務局(経営企画部)にて、リスク毎の主管部門等を定めたリスク項目リストを作成し、リスクマネジメント委員会における審議等を経て、グループにおけるリスクを適宜・適切に特定しております。なお、リスク項目リストについては、グループの経営方針、社会情勢、経営環境・リスク環境の変化及び社内外のインシデント・事故事例等を踏まえ、都度維持・改善しております。

リスクの分析

リスク項目リストで特定したリスクにつきましては、リスク影響度・発生度指標に基づき、当社各部門・各委員会及び関係会社へのリスクアンケート、リスクインタビュー等を実施したうえで、その影響度を分析しております。

リスクの評価

リスクマネジメント委員会事務局(経営企画部)は、リスクアンケート及びリスクインタビュー等の結果及び当社グループにおける対策度合い等を考慮し、グループ重点取組リスク候補を選定しております。当社における重点取組リスクについても、日本国内のリスク特性及び当社単体の事業特性等を鑑み、候補を選定しております。各リスクの主管部門及び関係会社から報告されたグループ重点取組リスク又は重点取組リスクの候補案についても、同様の手順で選定しております。リスクマネジメント委員会は、事務局案を踏まえ、グループ重点取組リスク、重点取組リスク、一般リスクを選定しており、特にグループ重点取組リスクについては、経営会議による承認をもって選定することとしております。

2025年度グループ重点取組リスク

BCPの取組み(大規模災害を想定した取組み)

当社は企業の社会的責任の一環として、大規模な災害が発生した際にも早期復旧を図り、部品メーカーとしての供給責任を果たすことができるよう、BCP(中央本部運営マニュアル、本社機能と各工場の基本計画書と行動計画書)を策定し、対策本部メンバーを中心に定期的に訓練を行っています。大規模災害発生直後に対策本部を立ち上げ、従業員の安否確認や被害状況などの情報収集を行い、今後の対応方針を決定するところまでをゴールとした初動訓練に加え、2018年度にはBCP発動後の早期復旧に向けた訓練も藤沢工場で行いました。BCP発動後訓練は2019年度以降、各工場にて順次実施してまいります。いずれの訓練も実際の被害を想定した訓練シナリオを事前に開示せずに訓練を行うことで有事の際の状況判断・意思決定など対策本部の対応力の向上を図るとともにBCPの実効性を評価し、ブラッシュアップを図っています。

BCPの事前対策として工場建屋耐震にも着手しました。これに先立ち、人命・安全最優先の考えのもと、本社屋・工場事務所のほか、食堂・寮などの福利厚生施設の耐震補強工事を完了させています。また、工場建屋内に「地震シェルター」(当社製品)を設置し、緊急地震速報と併せて活用することで従業員の安全確保を図っているほか、災害時に速やかに行動できるよう、災害時の基本方針・とるべき行動・安否確認システムへの対応の仕方などを記載したカード型の防災ハンドブックを全従業員に配付しています。

情報セキュリティと情報の保護

情報セキュリティ

近年、ICTの活用が広く浸透する一方、情報漏えい事件や、ロボットなどの設備を管理するコンピュータがウイルスに感染し、結果として生産ラインを停止する事態になるなど、ICTにまつわる事件・事故が大きく取り上げられています。

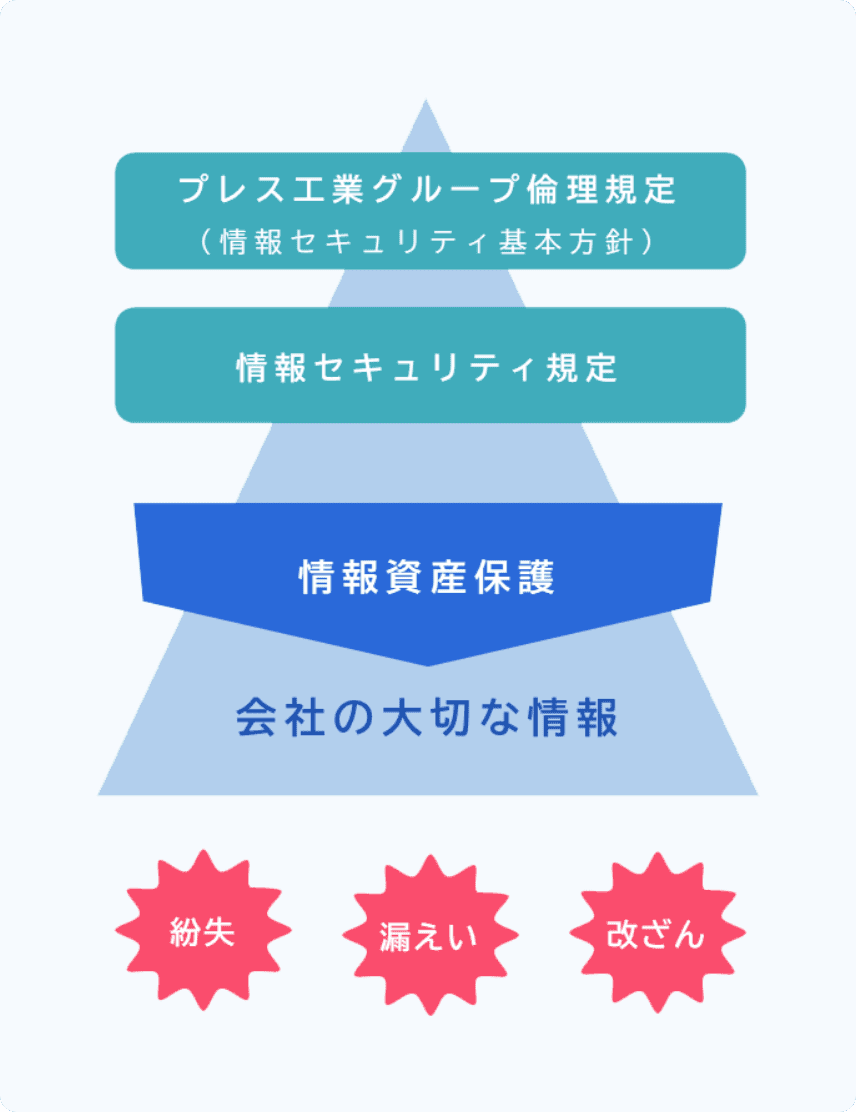

当社ではプレス工業グループ倫理規定(情報セキュリティ基本方針)に基づき、コンピュータ及びネットワークなどの情報システムや扱われる情報自体を会社の重要な資産と位置付け、これを保護・管理するために、「情報セキュリティ規定」を定め、情報システム管理者及び当社全従業員が適切な運営を行う様に努めています。

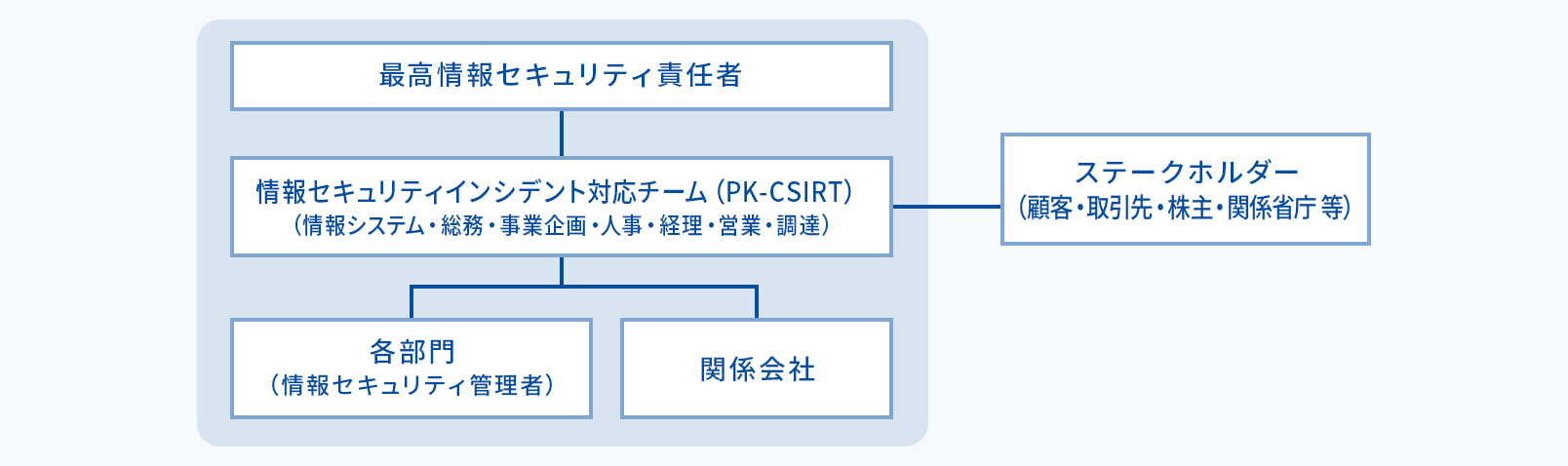

情報セキュリティ体制

情報セキュリティ教育

情報セキュリティは日常的に意識しなければならないことも多いため、「情報セキュリティハンドブック」を作成し、全従業員へ配布・教育を実施しています。

定期的にe-Learningによる教育、標的型メール訓練やPK-CSIRTインシデント対応訓練等を実施し、グループ全体のセキュリティ意識向上を図っています。

プレス⼯業グループ倫理規定と情報セキュリティハンドブック

セキュリティ教育風景

情報の保護

当社では基幹システムやそのデータベースなどを堅牢なデータセンターで稼働させています。

全ての重要情報について重要度ごとにアクセス権等の取扱い⽅法を設定し、適正に管理しています。

また、万一、未曽有の甚大災害によりデータセンターへのアクセスができなくなった場合でも、遠隔地へのバックアップを取得していますので、迅速に復旧、業務を継続することが可能です。